李毅:论南太平洋岛国国际海底区域勘探、开发承包中的外商投资及其影响

论南太平洋岛国国际海底区域勘探、开发承包中的外商投资及其影响

李 毅

摘要:在国际海底区域即将由勘探进入商业性开发的转折时代,国际投资者通过对发展中国家,特别是南太平洋岛国承包者的投资来强化对国际海底区域活动的参与引起了更多的关注。跨国投资者主要来自发达国家,其投资的目的包括通过“借壳”方式更好地利用发展中国家的受照顾地位,同时加深对东道国的深海活动的参与及深海技术、设备和管理服务的输出等。从实践来看,外国投资者在该领域的投资主要面临资金投入的可持续性、《“区域”内矿物资源开发规章》草案通过时间的不确定性、担保国监管规则的变化及相关投资争端解决的不确定性等几个方面的风险及挑战。尽管“借壳式”投资引发了规避监管和资源垄断等方面的质疑,特别是引发了有关担保国对承包者“有效控制”的解释标准的讨论,但也须承认,相关投资活动客观上有助提升南太平洋岛国对于国际海底区域勘探、开发活动的参与度。参考相关国际实践,中国也可以考虑探索本国企业在包括南太平洋岛国在内的发展中国家设立全资子公司、组建合资公司等方式,在国际海底区域的勘探、开发领域发展南南合作。

关键词:国际海底区域;承包者;担保国;投资;南太平洋岛国;南南合作

作者简介:李毅,男,河南光山人,北京师范大学法学院教授、法学博士,主要研究方向:国际法理论、海洋法、周边关系。

—·—·—

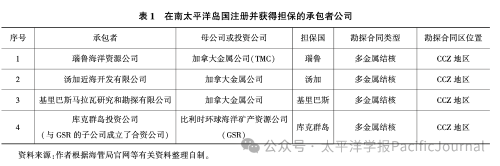

根据《联合国海洋法公约》(以下简称“《海洋法公约》”),国际海底区域是指国家管辖范围以外的海床和洋底及其底土,其内资源的一切权利应由国际海底管理局(International Seabed Authority,以下简称“海管局”)代表全人类行使。同时,对国际海底区域内资源的勘探、开发实行“平行开发制”,既可由海管局下属的企业部进行,也可由《海洋法公约》缔约国或其国营企业、缔约国担保下的具有其国籍或由这类国家或其国民有效控制的自然人或法人,或者前述各方以组合的形式作为承包者与海管局签订合同。据统计,截至2024年底,海管局已与22家承包者签订了31份深海勘探合同。除澳大利亚和新西兰外,南太平洋共有27个国家和地区,前述承包者之中来自南太平洋岛国的共有4家,分别为瑙鲁海洋资源公司(Nauru Ocean Resources Inc.)、汤加近海开发有限公司(Tonga Offshore Mining Limited)、基里巴斯马拉瓦研究和勘探有限公司(Marawa Research & Exploration Ltd.)和库克群岛投资公司(The Cook Islands Investment Corporation),它们自身或所设立的子公司都接受了来自发达国家的投资。实践中,尽管这些投资活动引发了规避发达国家较为严格的监管标准和形成对国际海底区域矿产资源垄断等方面的质疑,但也须承认,相关投资活动客观上对提升南太平洋岛国国际海底区域活动的参与度也起到了一定的推动作用。

一、投资实践及其动因

1.1 南太平洋岛国国际海底区域承包者概况

南太平洋岛国目前共有4家承包者公司。瑙鲁海洋资源公司在瑙鲁的担保下持有在东太平洋克拉利昂—克里帕顿区(Clarion Clipperton Zone,以下简称CCZ地区)进行多金属结核勘探的合同,其勘探区域包括四个独立区块(A、B、C和D),总面积为74 830平方千米,目前瑙鲁海洋资源公司主要在占地2.51万平方千米的NORI-D区块进行勘探。汤加近海采矿公司于2012年1月11日与海管局签订了由汤加提供担保的为期15年的勘探合同,被许可勘探CCZ地区内的六个独立区域,总面积为7.47万平方千米。基里巴斯马拉瓦研究和勘探有限公司是该国的国有企业,于2015年1月19日与海管局签订勘探合同,获得CCZ地区内总面积约7.5万平方千米合同区的勘探权。库克群岛投资公司是根据1998年《库克群岛投资公司法》成立的国有企业,持有海管局授予的CCZ地区内总面积7.67万平方千米的合同区勘探权。

从实践来看,直接接受跨国投资的国际海底区域承包者,其主体通常是私营企业,而《海洋法公约》缔约国政府或政府主导型的承包者接受外商投资,则通常采用的是间接方式。例如,库克群岛投资公司和马拉瓦研究和勘探有限公司是分属库克群岛和基里巴斯的国有企业,二者都是通过与外国投资者所设立的子公司合作的方式间接接受外商投资。

1.2 外国投资者对南太平洋岛国承包者的投资实践

(1)加拿大金属公司对南太平洋岛国承包者的投资

加拿大金属公司(The Metals Company,TMC)是在加拿大注册的纳斯达克上市公司,该公司所披露的报告显示了其合并成立的过程。2021年3月4日,在加拿大注册的深绿金属公司(DeepGreen Metals)与在美国纳斯达克上市的可持续机遇收购公司(Sustainable Opportunities Acquisition)签订了业务合并协议,约定双方合并后更名为加拿大金属公司,并继续作为纳斯达克上市公司存续,注册地仍为加拿大。该次合并涉及了来自多个国家的投资者,例如,澳大利亚投资公司(Cadence Capital Limited)在合并前就持有深绿金属公司2.8%的股份,瑞士海上工程承包商Allseas集团(Allseas Group SA)、矿业巨头嘉能可(Glencore)以及丹麦的马士基供给服务公司(Maersk Supply Service)等为该次合并提供了3.3亿美元的注资,合并后的加拿大金属公司估值达29亿美元。可见,加拿大金属公司的股东国际化色彩十分明显。

加拿大金属公司先后对瑙鲁、汤加和基里巴斯的三家公司进行了投资,这三家公司均获得了其注册地国家提供的担保,并作为国际海底区域承包者向海管局申请了勘探合同。瑙鲁海洋资源有限公司原为加拿大鹦鹉螺矿业有限责任公司(Nautilus Minerals)的子公司,2008年与鹦鹉螺矿业公司脱离关系,注册成为瑙鲁法人。2016年,其被加拿大金属公司收购,成为该公司全资子公司。汤加近海采矿公司原系鹦鹉螺矿业有限责任公司的全资子公司,鹦鹉螺矿业有限责任公司破产后,于2020年被加拿大金属公司的前身深绿金属公司收购。基里巴斯马拉瓦研究和勘探有限公司于2013年与深绿工程有限公司(DeepGreen Engineering Pte. Ltd.,后来成为加拿大金属公司的子公司)签订服务协议,后者为前者在国际海底区域的勘探活动提供服务和支持,并根据服务协议享有前者所持有的国际海底区域勘探合同的相关权益。但该合作在持续多年之后于2024年年底正式宣告终止。可见,加拿大金属公司直接或间接参与上述三家国际海底区域承包者的深海勘探业务,是迄今国际上融资规模最大的深海采矿公司。

(2)比利时环球海洋矿产资源公司对南太平洋岛国承包者的投资

比利时环球海洋矿产资源公司的投资主要体现为与库克群岛投资公司之间的合作。2013年,库克群岛投资公司向海管局提交的勘探工作计划申请指出,其申请所涉的合同区属于比利时环球海洋矿产资源公司此前申请中所留下的“保留区域GSR-A”,并承诺在申请得到海管局的批准后,将在比利时环球海洋矿产资源公司子公司(CI-GSR公司)的支持下提交一项供审议的勘探方案。此后,比利时环球海洋矿产资源公司又以该子公司为主体,与库克群岛投资公司联合组建了合资公司——库克群岛海底资源有限公司(CIIC-SR公司)。可见,虽未直接参股或控股库克群岛投资公司,但比利时环球海洋矿产资源公司通过在东道国设立子公司及组建合资公司等方式,为库克群岛投资公司提供深海勘探的技术和研究等方面的支持。

总体来看,投资者在发展中缔约国收购、新设子公司作为承包者的模式是最为常见的。其中,加拿大金属公司在发展中国家投资的几家承包者公司在国际海底区域由勘探向开发阶段的过渡方面进展迅速,其子公司之一瑙鲁海洋资源有限公司已经公开表示,将很快正式向海管局提交NORI-D区域开发工作计划的审核申请。

1.3 投资的主要动因

迄今为止,通过跨国投资的方式介入国际海底区域勘探活动的投资者均来自发达国家,且通常是具备深海勘探、开发的能力或潜力的实体。理论上,它们可以在本国作为承包者向海管局提出申请,但仍选择以向南太平洋小岛屿发展中国家投资的方式参与勘探活动。投资者进行这类“舍近求远”的投资主要出于两方面考量,其一是在现有《海洋法公约》框架下,有可能更方便地利用小岛国的发展中国家身份向海管局提出“保留区域”申请;其二则是希望将来进一步将采矿合作的领域扩及这些国家的管辖海域(大陆架或专属经济区)。

(1)通过“借壳”式投资获取“保留区域”

由于海管局的企业部尚未成立,国际海底区域的勘探目前主要通过承包者向海管局申请签订勘探合同的方式进行。根据《海洋法公约》附件三的第8条,承包者在向海管局提出勘探申请时,应将所申请区域分为商业估值基本相等的两部分,由海管局审查后指定其中一个部分作为“保留区域”,留给海管局通过企业部或与发展中国家协作勘探,另一部分则作为“非保留区域”核准与承包者签订勘探合同。国际海底区域承包者的主体类型以《海洋法公约》缔约国政府或政府部门、国立海洋科研机构以及国有企业为主,为了促进国际海底区域活动,《海洋法公约》规定,在获得缔约国担保的情况下,非国营性质的私营主体也可以申请成为承包者。目前,在全部22家承包者中,属于非国家或国营性质的私营企业共有5家,占比接近四分之一。这五家作为承包者的私营企业为英国海底资源有限公司(UKSR)、比利时环球海洋矿产资源公司(GSR)、新加坡海洋矿产有限公司(OMS)、瑙鲁海洋资源公司(NORI)和汤加近海开发有限公司(TOML)。根据《海洋法公约》及其附件和有关规章的规定,“保留区域”原则上除海管局的企业部外,只能通过与发展中缔约国协作的方式进行勘探和开发, 在特殊情况下,“保留区域”也可能被授予发达国家的承包者,如果企业部或某一发展中国家或其实体在一定的期限内未就某一“保留区域”提出勘探申请,则最初提交该“保留区域”的承包者有权提出在该区域进行勘探的申请。因此,来自发展中国家的承包者更有可能获得“保留区域”的勘探许可。例如,深绿金属公司(后来重组为加拿大金属公司)在瑙鲁、汤加和基里巴斯所投资的瑙鲁海洋资源公司、汤加近海采矿公司、马拉瓦研究和勘探有限公司分别向海管局申请了国际海底区域之中其他国家承包者所提供的“保留区域”的勘探许可证,并都获得了批准,但承包者的申请文件中均未提及加拿大深绿金属公司。库克群岛投资公司申请的勘探合同区,事实上也是其合作伙伴比利时环球海洋矿产资源公司提供的“保留区域”。前述南太平洋岛国承包者获得的勘探合同区均为“保留区域”,且都直接或间接接受了来自发达国家投资者的投资。可见,发达国家投资者利用发展中国家的受照顾地位获取“保留区域”的说法有一定根据。

(2)加深对东道国深海活动的参与及技术、设备和管理服务的输出

发达国家投资者在东道国进行深海勘探、开发领域投资的重要目的之一是获取投资收益,同时借此增进与东道国之间的联系,以便进一步参与该国专属经济区或大陆架海底资源的勘探和开发,促进深海技术、设备和管理服务的输出。首先,被投资的发展中东道国以岛屿国家为主,此类国家往往拥有广阔的专属经济区或大陆架,其海底矿产资源的开发往往也富有前景。从地理分布来看,加拿大金属公司所投资的三个岛国瑙鲁、基里巴斯、汤加分别位于南太平洋的西部、东部和南部边缘地带,呈“倒三角”格局,在主张专属经济区方面具有天然优势,拥有的专属经济区面积之和超过452万平方千米。其次,发达国家投资者也通过向东道国承包者提供技术和设备支持、管理服务等方式拓展自身的业务范围,获取更多收益。例如,汤加近海开发有限公司的最初控股股东加拿大鹦鹉螺矿业有限责任公司(Nautilus Minerals)曾在深海、开发矿产资源方面具有领先优势。该公司计划通过汤加近海开发有限公司将其深海勘探和采矿专业知识用于国际海底区域内多金属结核的勘探、开发。鹦鹉螺矿业有限责任公司因财务问题破产后,收购汤加近海开发有限公司的加拿大金属公司在深海勘探、开发方面同样具有深厚的技术储备,并通过提供技术支持、管理服务等方式与瑙鲁、基里巴斯等国的承包者公司进行合作,促进后者深海勘探、开发工作的进一步开展。

二、投资所涉主要风险及挑战

从实践来看,外国投资者在深海勘探、开发领域的投资往往面临资金投入可持续性、《“区域”内矿物资源开发规章》(以下简称“《开发规章》”)草案通过时间的不确定性、东道国监管规则变化及投资争端解决等几方面的风险及挑战。

2.1 资金投入可持续性

承包者参与国际海底区域的勘探活动,除需要向海管局缴纳特许权使用费、年度报告费、固定年费等费用外,还需要向担保国缴纳担保费、营业税及可能的履约保证金、保险费等涉及海洋环保的费用。同时,该领域所涉及的深海技术和设备研发、环境影响评价研究等活动也需要持续、大量的资金投入。实践证明,一些私营性质的深海采矿公司在这一方面经历了严峻的考验,有些先行进入这一领域的采矿公司已经破产倒闭,还有些公司由于多年的投入在资金上已经举步维艰。曾被称为“深海采矿先锋”的加拿大鹦鹉螺矿业有限责任公司曾投资南太平洋国家巴布亚新几内亚,于2008年向巴布亚新几内亚提交了“索尔瓦拉—1”海底矿床的环境影响评估报告,并于2011年获得了该国政府颁发的采矿许可证,在新爱尔兰(New Ireland)海岸外的“索尔瓦拉—1”项目区域开采铜和金。在随后近8年的开发过程中,鹦鹉螺矿业有限责任公司由于遭遇当地居民社区的反对且面临资金困难,于2019年破产倒闭。巴布亚新几内亚矿产资源管理局于2020年1月24日基于破坏当地环境和生活方式等理由宣布该项目失败,并表示可能会撤销已颁发的采矿许可证。尽管该项目位于巴布亚新几内亚的管辖海域,但运营过程中涉及的一些投资风险在深海勘探、开发方面具有一定的代表性,例如资金投入的可持续性(该项目曾因巴布亚新几内亚政府作为参与方未能及时出资引发国际仲裁)、环境保护争议(巴布亚新几内亚的社区居民对采矿公司提起污染损害诉讼)等问题。加拿大金属公司对基里巴斯马拉瓦研究和勘探有限公司的投资也于2024年年底无果而终,前者的子公司深绿工程有限公司曾于2013年与后者签订服务协议,为后者提供国际海底区域的勘探服务。基里巴斯政府于2024年6月表示,深绿工程有限公司在签订服务协议后仅耗资1 500万美元执行过一次海底矿产勘探任务。加拿大金属公司近年来在国际海底区域勘探和环境影响研究等方面的持续投入导致其一度于2024年出现了财务困难,除需要动用三大股东5 000万美元无抵押贷款外,其合作伙伴瑞士Allseas集团也额外提供了一笔500万美元的贷款助其渡过难关。

2.2 《开发规章》通过时间的不确定性

虽然深海勘探自20世纪70年代以来已持续半个多世纪之久,但深海矿产由勘探阶段步入商业性开发阶段在具体时间上仍然存在不确定性。海管局主导的《开发规章》草案谈判于2011年初步启动,迄今已先后制定了多个版本的草案,但仍迟迟未能通过各方接受的正式案文。一些在深海勘探方面长期投入并希望尽快进入商业性开发阶段的承包者希望《开发规章》能够尽早通过。2021年7月9日,加拿大金属公司所投资的东道国之一瑙鲁致信海管局理事会,要求海管局根据“两年期限规则”,在两年内完成《开发规章》的制定,以便作为审核承包者深海商业性采矿工作计划的依据。尽管海管局理事会此后加快了制定《开发规章》的工作进度,但由于谈判各方对《开发规章》的内容仍然存在较大的分歧,因而在一定程度上陷入僵局。面对这一情势,加拿大金属公司于2025年3月27日公开表示,尽管该公司(通过其有关子公司)获得海管局的勘探许可后持续进行了大量的投入,但海管局未能履行其在《海洋法公约》及相关协定下的义务及时完成《开发规章》的制定,因而决定由其在美国的子公司加拿大金属公司美国有限责任公司(The Metals Company USA LLC)于3月底根据美国商务部相关规定,向美国主管深海勘探、开发业务的部门“国家海洋和大气管理局”(NOAA)提出申请前咨询。美国当局则于2025年4月25日发布了涉及深海采矿的最新行政令——《释放美国离岸关键矿产和资源》,要求美国相关行政机关简化许可程序,支持对深海科学、测绘和技术的投资、加强行政协调,并加快对海底矿产勘探许可证和商业开采许可证的审查与发放进程。在正式提出申请后,加拿大金属公司的美国子公司于2025年8月11日收到美国国家海洋和大气管理局关于其勘探申请“完全合规”的通知,确认该子公司对所申请的两个勘探区域“拥有优先权”,并已自7月下旬开始进入为期大约100天的认证阶段。美国并未参加《海洋法公约》,从条约法的角度来看,该《海洋法公约》的规定原则上对非缔约国并无拘束力,但国际海底区域作为“全人类共同继承财产”的地位已经在多年来的国际实践中逐步被确立为国际习惯法规则,而美国在该规则的形成过程中事实上采取了支持的立场。例如,重申国际海底区域作为“全人类共同继承财产”地位的《关于执行1982年12月10日〈联合国海洋法公约〉第十一部分的协定》(以下简称“《关于执行第十一部分的协定》”)于1994年开放签署后,美国是该协定的首批签署国之一。有学者对此进行分析时指出,从同意召开第三次联合国海洋法会议到支持通过《关于执行第十一部分的协定》,美国以其行为表达了对“全人类共同继承财产”原则的公开承认。因此,美国在理论上负有遵守该国际习惯法规则的义务。实践中,美国奉行单边主义,多年来游离于《海洋法公约》国际海底区域制度之外,同时还通过国内立法确立了自己的深海勘探、开发制度,而加拿大金属公司通过子公司向美国提出许可证申请的做法,在性质上属于放弃多边主义而求助于单边主义。海管局秘书长莱蒂西亚·卡瓦略(Leticia Carvalho)发表声明对此表示了谴责,认为相关的单方面行动不仅威胁到《海洋法公约》几十年的成功实施和国际合作,而且“开创了一个危险的先例,可能会破坏整个全球海洋治理体系的稳定”。

2.3 担保国监管规则的变化及相关投资争端解决的不确定性

承包者向海管局申请的勘探合同会由东道国提供担保,因而,东道国监管规则可能发生的变化是值得重点关注的问题之一。国际海洋法法庭的海底争端分庭在其2011年发布的“关于国家担保个人和实体在‘区域’内活动的责任和义务案”咨询意见中指出,根据《海洋法公约》和相关法律文书,担保国的“尽职”义务(“Due diligence” obligation)要求其采取一切适当措施防止其所担保的承包者的活动可能造成的环境损害,“尽职”的标准可随时间发生变化并取决于风险的水平和具体的活动,“尽职”义务要求担保国在其法律制度范围内采取措施,而这些措施必须由法律、规章和行政措施构成。可见,担保国的“尽职”义务决定了其监管规则或措施不应一成不变,而应随着对环境影响认知的发展而与时俱进,尽管海底争端分庭同时也强调适用的标准是措施必须是“合理适当”的,但对于投资者而言,仍然可能存在着监管措施的适当性与“公平公正待遇”或“合理预期”之间的冲突或矛盾。就可能出现的投资争端解决而言,虽然理论上投资者可以援引有关国际投资的习惯法规则来寻求救济,但对于担保国监管措施是否违反了投资者的投资待遇、是否构成征收等问题,由于并非直接的海洋权益纠纷,理论上难以通过《海洋法公约》的争端解决机制寻求解决,而需求助于投资者国籍国与担保国之间可能存在的投资保护条约,或其国籍国政府的外交保护,因而面临较大的不确定性。例如,2022年4月,南太平洋国家图瓦卢宣布撤销对加拿大金属公司的子公司环形金属有限公司(Circular Metals Ltd.)从事深海勘探活动的担保,并指出此举的主要原因是该国政府对于维护高标准环保要求的担忧。

三、投资实践的影响

3.1 引发规避监管和资源垄断质疑

(1)规避监管质疑

《海洋法公约》规定由海管局和担保国对国际海底区域的勘探、开发活动进行双重监管。为了防止、减少和控制国际海底区域内活动对海洋环境的污染,除海管局应按照《关于执行第十一部分的协定》的规定制定国际规则、规章和程序外,各缔约国还应制定国内立法和规章以防治国际海底区域内活动对海洋环境造成的污染。作为担保国的缔约国对未履行公约规定义务而造成的损害负有赔偿责任,但如缔约国已采取一切必要措施,协助管理局确保相关规定得到遵守,则对于承包者造成的环境损害不负赔偿责任。发展中国家担保国相对宽松的监管标准或将削弱环保力度。从国内立法的角度来看,发展中国家对国际海底区域活动的环保监管,其制度完善程度相较于发达国家可能存在一定差距。这使得一些发达国家的投资者有可能通过在发展中国家注册或控股子公司的方式,利用发展中国家相对宽松的监管标准及环境规避严格监管。对此,有学者认为,一旦较多的发展中国家成为“方便担保国”,可能会削弱环境保护力度,对国际海底区域的安全产生不利影响。此外,担保国对承包者是否达到“有效控制”也存在不同解释标准。获得缔约国担保是海管局批准承包者勘探许可的必要条件之一,因此,对于发达国家投资者在发展中国家控股子公司作为承包者这一情况,批准勘探许可前,需判断担保国是否确立了对该子公司的“有效控制”,进而判断其是否有资格对该勘探合同提供担保。有学者认为,一些作为担保国的小岛屿国家对承包者可能并未达到“有效控制”,其认为“担保国是否有足够的立法来监督承包者的活动,以及一些小岛屿发展中国家是否有能力有效管理跨国公司,这些问题缺乏透明度”。关于“有效控制”,主要存在“经济控制”和“监管控制”两种解释。“经济控制”主要以对承包者的经营管理决策权为判断依据,重点参考控股股东、决策机制、执行机构等因素。在这一判断标准下,承包者被外国投资者“经济控制”,担保国可能并不能对其构成“有效控制”。伊莎贝尔·费克特纳(Feichtner I)等学者在分析承包者深海采矿的环境损害责任问题时指出,国家要有效地作为国际社会的代理人保护全球公域,可能需要揭开公司的面纱,在深海海底采矿领域,这可能意味着更严格地解释国家担保的标准,即要求采矿企业母公司的国籍国成为采矿企业注册地国之外的担保国,并也需负责确保环境损害得到修复或赔偿。“监管控制”则以存在法律意义上的监管和控制为判断依据。在这一标准之下,承包者的注册地国(通常也是国籍国)只要属于《海洋法公约》的缔约国就能够满足要求。海管局法律和技术委员会曾于2014年对“有效控制”作出解释,认为定义“有效控制”的条件和标准是行使“有效控制”的国家的职责。《海洋法公约》第十一部分制度的法律和实践沿用了这一解释,强调以公司成立/注册地以及授予国籍(即“监管控制”)的事实作为判断“有效控制”的主要因素,纵使在实践中存在政策、资本、金融和管理等方面的控制也无妨。可见,海管局法律和技术委员会倾向于在解释上采用“监管控制”标准。关于上述质疑,就担保国对承包者的担保义务而言,国际海底争端分庭在2011年发表的咨询意见中认为,除采取预防措施之外,发达国家和发展中国家的担保义务在其他方面并无不同,虽然《海洋法公约》中不乏特别考虑发展中国的利益和需要的规定,但《海洋法公约》中关于担保国责任(或赔偿责任)的一般性规定之中并无给予发展中国家担保国优惠待遇的具体规定。因此,关于担保国的义务和赔偿责任的一般性规定平等适用于所有担保国,无论是发展中国家还是发达国家。按照前述意见,各国对承包者的担保义务原则上并无差异,因此,即便是在发展中国家进行“借壳”式投资,理论上也难以得出发展中国家必然会疏于履行担保义务的结论。在深海勘探、开发活动领域,相关国家的国内立法多采用“监管控制”标准,一般以注册地在本国作为提供担保的前提条件之一,例如,斐济的立法规定,向斐济当局申请担保的申请人应当是“在斐济注册的法人团体”;汤加的立法规定,担保证书只能发放给“在汤加注册的公司组织”;新加坡的立法规定“只有新加坡公司有权申请并被授予许可证”。此外,相关国家的国内立法通常并不反对来自外国的投资,且并未将外国投资者的国籍国也同时提供担保作为限制条件。从国内立法的发展来看,《海洋法公约》1982年开放签署之前,制定了深海活动相关国内立法的主要是发达国家,如美国、英国、德国、日本、法国、新西兰等,同一时期制定此类立法的发展中国家很少。《海洋法公约》开放签署后,发展中国家的相关立法也开始制定并不断修订完善。据统计,截至2022年,专门制定深海海底资源勘探开发立法的国家有16个,包含发展中国家8个,其中,汤加、基里巴斯、斐济和库克群岛等几个南太平洋小岛屿发展中国家就占据了半数,这说明南太平洋岛国在制定和完善深海勘探、开发立法,强化相关活动的监管方面也取得了积极进展。因此,在海管局官方并未改变以“监管控制”作为“有效控制”解释标准的情况下,以发展中国家的立法严重滞后、监管能力有限、监管标准过低等为由,质疑小岛屿发展中国家对国际海底区域的勘探合同提供担保的能力或资格,理论上似乎说服力不足。

(2)海底资源垄断质疑

来自发达国家的投资,还引发了对投资者变相垄断国际海底区域海底资源的质疑,这种观点认为发达国家投资者通过控股发展中东道国的承包者公司的方式,即“借壳”的方式获得原则上只有发展中国家才有权申请的“保留区域”,从而挤占了本属于后者的机会。据非政府组织环境正义联盟(Environmental Justice Foundation,EJF)统计,截至2023年底,根据《海洋法公约》为发展中国家保留的区域中,52.5%的勘探权已被加拿大金属公司收入囊中,该联盟认为这类情形并不符合《联合国海洋法公约》的相关规定,并质疑发展中国家在其中能否真正受益。

3.2 提升南太平洋岛国对国际海底区域活动的参与度

由于国际海底区域活动尚未正式进入矿产开发阶段,相关活动主要局限于探矿及勘探工作,短期内缺乏经济收益。同时,发展中国家自身也往往由于环保风险、担保责任等原因参与国际海底区域内活动的意愿不足。在这一情势之下,国际资本在该领域的跨国投资提供了资金、技术、服务,对发展中国家参与国际海底区域活动起到了一定的促进作用。南太平洋岛国多为发展中国家,参与国际海底区域勘探活动的瑙鲁、汤加和基里巴斯的承包者都先后接受了来自加拿大金属公司的投资,库克群岛投资公司的深海勘探、研究活动也主要依赖于比利时环球海洋矿产资源公司提供的协助。此外,汤加和斐济当局还分别于2008年和2011年接受了韩国的申请,授予后者西南太平洋专属经济区中的海底热液矿床的勘探权。迄今为止,与海管局签订勘探合同的22家承包者中,有14家属于发展中国家政府、政府机构或在发展中国家注册成立,其中,除了来自中国、俄罗斯、印度等实力较强国家的7家承包者有能力独立从事深海勘探活动外,其他注册于中小发展中国家的承包者,例如瑙鲁、汤加、牙买加、基里巴斯等国的注册承包者基本上都需借助跨国投资。当然,如何在借助外商投资提升“区域”活动参与度的同时,避免少数发达国家投资者通过“借壳”方式形成垄断,也是《海洋法公约》缔约国和海管局共同面临的课题。

四、启示与中国因应

中国政府担保的三家承包者均为社会团体或国有企业,中国现有的三家承包者之中,中国大洋矿产资源研究开发协会是在民政部登记的社会团体,中国五矿集团有限公司、北京先驱高技术开发公司均为国有企业。国内目前尚未出现公私合营、非国有的内资企业或外商投资企业性质的承包者。同时,迄今也尚未出现过中国国内的承包者或其他实体在国际海底区域勘探、开发领域进行跨国投资的先例。参考近年来的有关实践,笔者认为中国也可以考虑探索本国相关主体以“走出去”的方式,在这一领域进行对外投资的尝试。

4.1 中国在国际海底区域勘探、开发领域发展南南合作的必要性

首先,中国于2013年提出了共建“21世纪海上丝绸之路”倡议,并于2019年进一步提出了构建“海洋命运共同体”的重要理念。中国承包者通过“南南合作”的方式,积极促进、提升发展中国家对于深海活动的参与度,无疑是践行前述倡议和理念的有益尝试。其次,中国作为《海洋法公约》缔约国,应积极履行和落实公约的相关义务。《海洋法公约》第148条规定应促进发展中国家有效参加国际海底区域内活动,并适当顾及其特殊利益和需要。《关于执行第十一部分的协定》也规定《海洋法公约》的缔约国有积极促进各方进行国际技术和科学合作的义务。在海管局2018届的大会上,非洲核心小组(African caucus)等“全球南方”国家的代表在提交的一项议案中强调,发达国家和发展中国家在深海勘探参与度方面存在较为严重失衡现象,尚无任何非洲国家和内陆国家持有海管局批准的勘探合同。可见,这些发展中国家希望能够强化对国际海底区域活动的参与,并呼吁《海洋法公约》的其他缔约国积极履行和落实公约的相关义务。最后,中国强化与南太平洋岛国等发展中国家的合作,也是抵制美国的单边主义、维护国际海底区域多边机制权威的必要之举。当前,加拿大金属公司已经通过其子公司转向美国当局提出深海勘探、开发许可证的申请,并已经得到后者的积极回应。这一单边主义做法可能会侵蚀《海洋法公约》之下的国际海底区域多边机制,甚至会产生消极的示范效应,在国际海底区域《开发规章》短期内难以通过的情况下,其他投资者也可能会效仿,在美国设立子公司并向美国当局提出勘探、开发许可的申请,进而导致有关国际海底区域活动脱离海管局的监管并损害其权威性。这一背景下,中国发展与包括南太平洋岛国在内的发展中国家之间的南南合作,既符合相关发展中国家自身的利益诉求,也是维护《海洋法公约》关于国际海底区域的多边机制的应有之义。

4.2 中国在国际海底区域勘探、开发领域发展南南合作的可行性

从法律依据来看,由于中国本身就是发展中国家,在其他发展中国家进行国际海底区域活动的跨国投资及合作不仅有利于《海洋法公约》关于促进发展中国家有效参加国际海底区域内活动的规定,同时也不存在通过“借壳”规避监管的问题。中国《深海海底区域资源勘探开发法》第6条也明确规定,国家支持在国际海底区域的资源勘探、开发等方面开展国际合作。从深海勘探、开发能力来看,中国政府先后为中国大洋矿产资源研究开发协会等三家承包者在国际海底区域的勘探合同提供了担保,前述三家承包者目前在国际海底区域拥有共计五项勘探合同,涉及多金属结核、多金属硫化物和富钴铁锰结壳三种矿物类别,目前不论是在勘探合同的数量、勘探区域的规模,还是在深海勘探、开发的技术储备等方面,均已居于世界前列。早在2013年,中国大洋协会就曾和国内有关企业组团访问了库克群岛、斐济等南太平洋岛国,针对在该地区开展深海采矿的可行性进行探讨并达成了初步合作意向。在2025年2月24日的记者会上,中国外交部发言人指出,中方已在库克群岛总理访华期间与库克群岛海底矿产管理局签署了《关于在海底矿产领域蓝色合作伙伴关系的谅解备忘录》,中方将在平等互利的基础上同太平洋岛国发展友好合作关系,促进共同发展,推动构建人类命运共同体。此外,马拉瓦研究和勘探有限公司与加拿大金属公司之间的合作于2024年年底正式终止后,基里巴斯渔业和海洋资源开发部于2025年3月与中国大使举行会谈,“探讨在深海资源可持续发展方面的潜在合作”。相关岛国还希望能够积极推进其管辖海域内矿产资源的勘探和开发,而中国与它们之间在国际海底区域勘探、开发领域的合作也非常有可能拓展至其管辖海域。因此,当前背景下,中国承包者可以考虑通过在包括南太平洋岛国在内的发展中国家设立全资子公司、组建合资公司、签订服务合作协议等方式,积极探索在国际海底区域的勘探、开发领域进行南南合作的具体路径。

责任编辑 马宇宁