今年8月12日,一辆来自中国齐鲁大地的拖拉机,历经三个多月的海上旅程,从港口驶进汤加学院的农场,身着盛装的学生们围着拖拉机载歌载舞,表达着感谢和喜悦之情。捐助拖拉机、温室育苗大棚等设备,仅仅是聊城大学教师团队承担的科技部“对发展中国家科技援助项目”的一部分,聊大教师团队还特别针对汤加王国地理环境,根据实地种植经验,为汤加量身打造了专属农业教材和教学视频。

中国驻汤加大使刘为民在汤加中学参加拖拉机捐赠仪式

近年来,聊城大学依托学科优势,深耕国际合作,积极服务国家对外开放战略,在汤加王国等太平洋岛国的田野里,在课堂与实验室中,用教育援助和科技合作,播下希望的种子,开出友谊的花朵。

一:科技赋能

科研成果在太平洋岛国田野落地生根

汤加学院是一所寄宿制学校,学院农场为在校师生提供食材。“在中国专家的指导下,我们的作物、蔬菜产量几乎翻了一倍”,汤加学院的农场管理员图派由衷地发出赞叹。在中国老师手把手的指导下,他学会了滴灌技术、修剪整枝和科学施肥。他和学生们一起种植的番茄和青椒的生长周期、产量和品质均大幅度提升。生菜、胡萝卜等七八种蔬菜的成功种植,不仅大大丰富了师生的餐桌,还有结余可出售到市场。蔬菜的种植技术经学生们的传授,也逐渐在他们家乡落地生根。

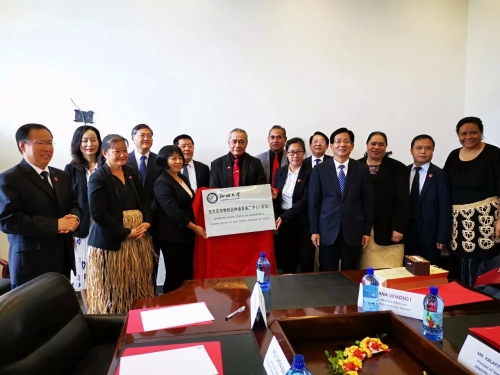

鲁太农作物新品种培育推广中心(汤加)成立仪式

依托“鲁太农作物新品种培育推广中心(汤加)”,聊城大学农业与生物学院科研人员长期扎根太平洋岛国一线,针对汤加居民以高淀粉薯类食品为主,蔬菜摄入量不足,因肥胖导致的糖尿病等疾病高发的现实问题,持续开展因地制宜的种养技术研究与推广,通过科技专项经费和中国驻汤大使馆资助等途径援助援建了育苗温室、示范田、试验站,帮助当地解决病虫害和土壤改良等问题。

李玉保教授科研团队根据汤加的气候与生态条件,筛选出适宜当地种植的大豆、玉米等农作物5个、蔬菜24个;开发了平菇、木耳等食用菌营养料配方3个;制定了农作物规范化种植技术规程2项、蔬菜栽培技术规程10项、畜禽养殖技术规程2项;录制了14个配套教学视频。基于前期实地调研与试验,齐辉老师编撰完成了《汤加蔬菜安全高效种植技术》,赵培宝、任爱芝老师编撰了《太平洋岛国蔬菜栽培技术和病虫害综合防治》,两部英文版教材为当地农业培训提供了系统化教材支撑。

汤加学生在中国老师建立的蔬菜教学实验田中劳作

在热带高温高湿、土壤干旱多虫的复杂环境中,科研人员通过改进育苗技术和采用国内成熟的栽培管理方法,成功在当地种植中国黄瓜、香瓜、韭菜、章丘大葱、豇豆等60余种蔬菜;并将“玉米—木薯间作”“玉米—甘蓝间作”等高效栽培模式引入汤加,显著提高复种指数,抑制杂草生长,减少农药使用,提升农业生产的生态效益与经济效益。这些实践把科研成果转化为可操作的田间技术,成为“共建共享”的典型样本。

这样的技术援助不仅仅停留在田间地头。学院申请了科技部、教育部“太平洋岛国种饲养技术研究与示范”“太平洋岛国(汤加王国)生态条件下蔬菜栽培技术标准制定与输出”等援外科研项目,派出11人次专家前往汤加开展技术培训,调研农业发展现状和技术需求,还邀请8位汤加农业部技术人员和学校教师来华交流学习,与汤加农业部门共同制定蔬菜技术方案,逐步形成一套可复制、可推广的标准体系,有效提升了当地农业生产水平。

二、师者无疆

教师援教的坚守与奉献

从2019年初开始,聊城大学就接受教育部委派,相继派出教师团队远赴汤加执行农业教育援助任务。在当地,他们不仅传授现代农业知识,还将中华农耕文明与饮食文化带入课堂,因地制宜地组织实操教学与田间示范。

.jpg)

聊城大学赴汤加开展农业援助教学的老师与当地学生

在实验田开荒前合影

2020年,农业与生物学院教师任爱芝、赵培宝等主动报名前往汤加,因为疫情原因,两位老师连续两次延长服务期。面对援助期间出现的新冠疫情、百年一遇的火山爆发、海啸、飓风等多重灾害,他们没有退缩,选择坚守岗位,与当地人民并肩迎难而上,参与灾后重建工作。他们累计培养本土学员200余人次,开设的蔬菜栽培课程被当地学校视为“最实用的课程”。

聊城大学教师赵培宝在汤加中学

现场展示如何烹饪中国蔬菜

在课堂之外,他们与当地教师共同编撰教材、录制教学视频、搭建育苗棚,并参与示范田建设,使教学与生产紧密衔接。凭借专业贡献与无私奉献,他们赢得了汤加王国政府的高度评价,回国前受到王储颁发的荣誉奖牌,并获得中国驻汤加大使馆的嘉奖,被誉为“太平洋岛国的农业使者”。

聊城大学赴汤加开展农业援助教学的老师与当地学生合影

来自汤加的留学生瓦伊曾经在汤加学院读书,在中国教师的指导下在学院农场耕种,师生之间构筑了深深的信任与情谊。老师们返回中国后,他还多次通过微信请教关于西瓜种植和炭疽病等病害防治相关问题,为在汤加种植西瓜的家人提供帮助。

三、共育新芽

留学生在中国课堂播撒友谊的种子

“小时候看到斐济农民种植来自中国的菌草。我就下决心学好中文,到中国来学习。2023年拿到中国政府奖学金来到中国后,我和其他留学生亲眼看到高科技绿色农业生产过程和成果,让我们更加渴望在聊城大学学好农学专业,将中国先进的农业科技深深扎根于太平洋岛国的土壤。”聊城大学农业与生物学院智慧农业专业本科生、来自斐济的留学生叶子说。在她的影响下,她的弟弟南歌申请到了政府奖学金,也来到了聊城大学留学。

太平洋岛国留学生参观中国农场

听老师讲解中国传统农具的使用方法

近年来,农业与生物学院吸引了来自斐济、汤加、所罗门群岛等国的8名太平洋岛国留学生来院学习。他们系统学习智慧农业、人工智能等现代农业知识,并通过“中华耕读文明”等课程,在实践中领悟“精耕细作、天人合一”的农耕智慧。

“太平洋岛国-聊城大学学生共耕园”里

留学生和中国学生一起开展农业劳动实践

学院特别推进“共耕一块田”实训项目,将课堂教学与田间实践结合,组织中外学生共同参与播种、田间管理、收获全过程。在合作中,学生们结对互助,形成“学业帮扶+科研协作+语言互助”的培养模式。农业与生物学院智慧农业专业本科生、来自所罗门群岛的尹瑞阳直言:“在中国课堂里,我第一次看到AI技术如何应用到作物管理,回国后希望把这些方法带回去,帮助更多农民。”这种从课堂到田间的实践,使知识转化为能力,使友谊转化为合作的持久动力。

.jpg)

汤加代表团来华学习交流现代农业技术

此外,学院通过举办农民丰收节、蔬菜科技博览会、文化交流活动等,为留学生提供多层面的文化体验与社会融入机会,使他们既能掌握技能,也能感受中国社会的温度。

今年8月,汤加王国教育与培训部发来的感谢信中表示:“我们诚挚希望聊城大学的研究者们能继续与汤加农业与食品林业部、教育与培训部合作,进一步服务于‘一带一路’倡议,实现共同发展、共同繁荣,并携手缓解气候变化的负面影响。”

聊城大学党委副书记、校长白成林表示,学校将持续推动“鲁太中心”建设,推进“太平洋岛国生物多样性国际合作实验室”筹建,围绕气候变化、生物多样性保护等议题深化合作,推动农业科研与教育国际化发展,为太平洋岛国农业可持续发展与中外民心相通贡献更多中国经验与中国力量。